格陵蘭冰蓋消融 加速地表綠化

國際團隊研究融水規律,以精准預測海平面上升幅度

公元 10 世紀,挪威探險家「紅發埃裡克 (EriktheRed)」在格陵蘭建立了第一個歐洲永久定居點。這座島嶼的 80% 被 170 萬平方公里的冰蓋覆蓋,環境嚴酷。為吸引移民,Erik刻意在命名時回避了對冰天雪地的聯想。今天,這片曾讓他擔憂令人退避三舍的冰層,正以每小時 3 千萬噸的驚人速度消融。這一變化使得科學界急需評估其對海平面上升造成的影響。

氣候變化的訊號

格陵蘭島的英文名稱給人「綠地」的印象,可實際上其地貌處處冰封,這一強烈的反差,成為了氣候變化的生動隱喻。這座冰蓋厚度達三公里,是地球第二大冰體,要是其完全消融,全球海平面將上升七米,沿海地區就會被淹沒。然而,冰蓋內部水是如何積存的?又是如何排放的?人們知道的卻不多。

理大土地測量及地理資訊學系陳劍利教授和由七個國家的專家組成的國際研究團隊,在了解格陵蘭冰蓋的水文過程方面取得了重要進展。他們的研究發表在同行評審的科學期刊《自然》上,探討了冰蓋運動如何影響全球海平面變化。

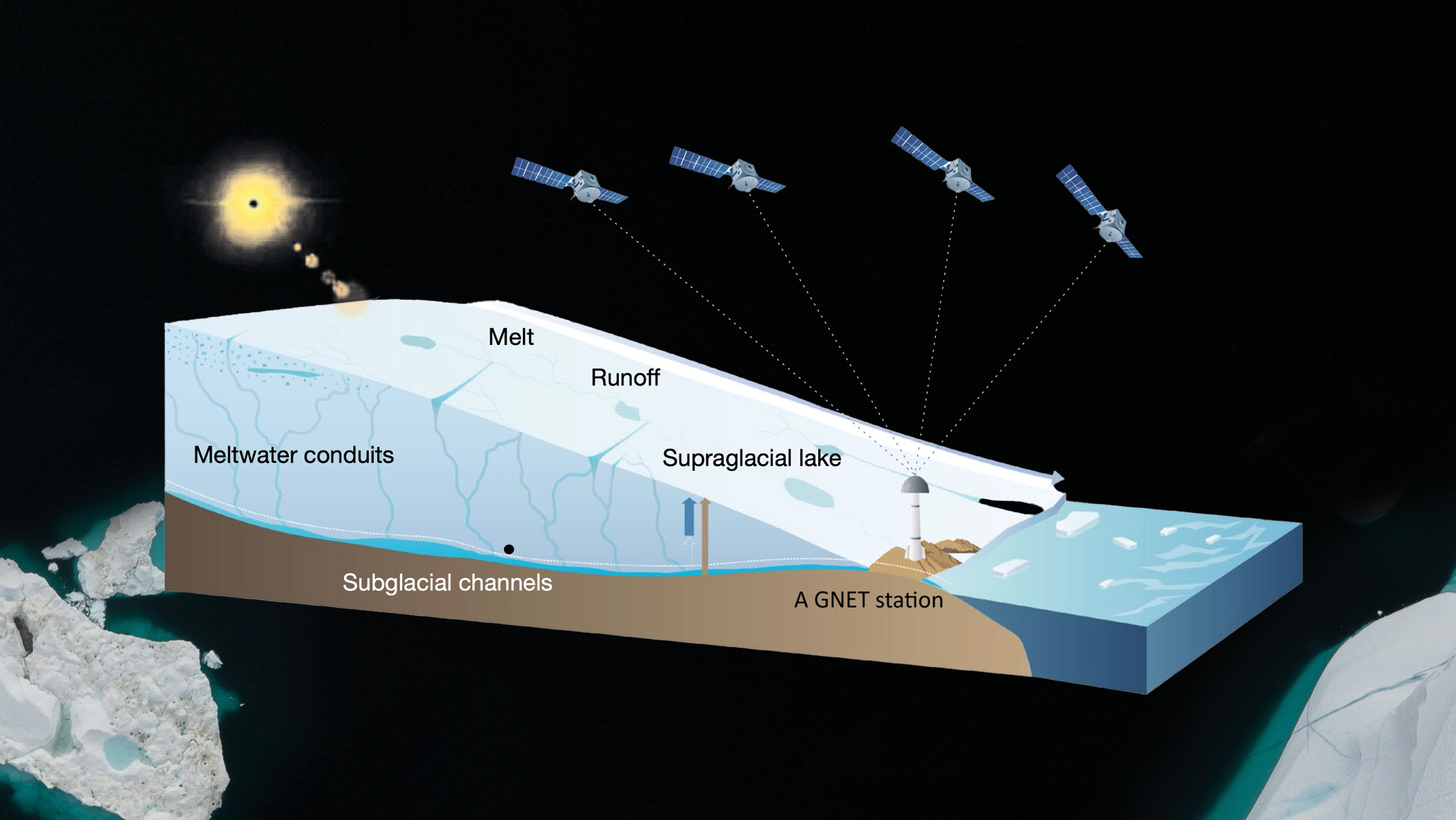

GNET 與衛星重力測量技術可以幫助研究人員深入探究溶雪格陵蘭冰蓋內融水分佈模式。

格陵蘭冰蓋動力學研究新方法

常規的陸表水儲量監測依靠兩顆相同軌道的太空飛行器來收集資料。它們在距離地面 500 公里的極地軌道上,以 220 公里的間距飛行。但其空間解析度低,加上過濾雜訊時導致資料失真,難以滿足格陵蘭區域水文評估的需求。

研究團隊開創性地利用格陵蘭 GNSS 網路(GNET),結合美國國家航空航天局(NASA)重力恢復與氣候實驗衛星的重力測量資料,深入研究區域融水儲存和基岩變形及沉降問題。通過使用格陵蘭周邊眾多全球導航衛星系統(GNSS)網站的資料,GNET為分析提供了高精度的定位資訊。這一創新方法使研究人員能夠有效監測基岩的垂直沉降情況,並精確測量格陵蘭冰蓋內的夏季水儲量。

對於應對氣候變化的嚴峻問題,國際合作至關重要,有關成果突顯了這一點。研究也有助於讓區域氣候模型在更溫暖的年份預測得更為準確,對於評估未來幾十年的冰蓋演變丶全球海平面上升速度,以及北極暖化等問題都具有重大意義。

~ 陳劍利教授

他們的研究結果顯示,夏季有大量融水暫時儲存在冰蓋內,並在 7 月達到峰值後逐漸減少,而這種季節性融化會導致基岩沉降。2009 年至 2015 年間,從 22 個 GNSS 網站收集的資料顯示,網站附近的基岩沉降高達5毫米,而 2010 年和 2012 年的極端融化事件分別造成了 12 毫米和 14 毫米的沉降。

研究還揭示了融水儲存時間的區域差異。整個冰蓋的平均儲存時間約為八周,其中東北部和西部的儲存時間約為九周,而南部和東南部的平均儲存時間約為四周半。

指引進一步研究

隨著夏季氣溫上升,準確預測融水儲存量對於評估海平面變化將變得越來越重要。近期研究表明,當前基於區域氣候預測的融水徑流模型可能高估了水分滯留量,同時低估了融雪徑流量——二者疊加可導致高估融水儲存量達 20%。鑒於存在這一誤差,在最溫暖的年份,可能需要對模型進行調整。

陳劍利教授 | |

| • | 土地測量及地理資訊學系教授 |

| • | 土地及空間研究院成員

|