格陵兰冰盖消融 加速地表绿化

国际团队研究融水规律,以精准预测海平面上升幅度

公元10世纪,挪威探险家“红发埃里克 (EriktheRed)”在格陵兰建立了第一个欧洲永久定居点。这座岛屿的 80% 被 170 万平方公里的冰盖覆盖,环境严酷。为吸引移民,Erik刻意在命名时回避了对冰天雪地的联想。今天,这片曾让他担忧令人退避三舍的冰层,正以每小时 3 千万吨的惊人速度消融。这一变化使得科学界急需评估其对海平面上升造成的影响。

气候变化的訊號

格陵兰岛的英文名称给人“绿地”的印象,可实际上其地貌处处冰封,这一强烈的反差,成为了气候变化的生动隐喻。这座冰盖厚度达三公里,是地球第二大冰体,要是其完全消融,全球海平面将上升七米,沿海地区就会被淹没。然而,冰盖内部水是如何積存的?又是如何排放的?人们却知之甚少。

理大土地测量及地理资讯学系陈剑利教授和由七个国家的专家组成的国际研究团队,在了解格陵兰冰盖的水文过程方面取得了重要进展。他们的研究发表在同行评审的科学期刊《自然》上,探讨了冰盖运动如何影响全球海平面变化。

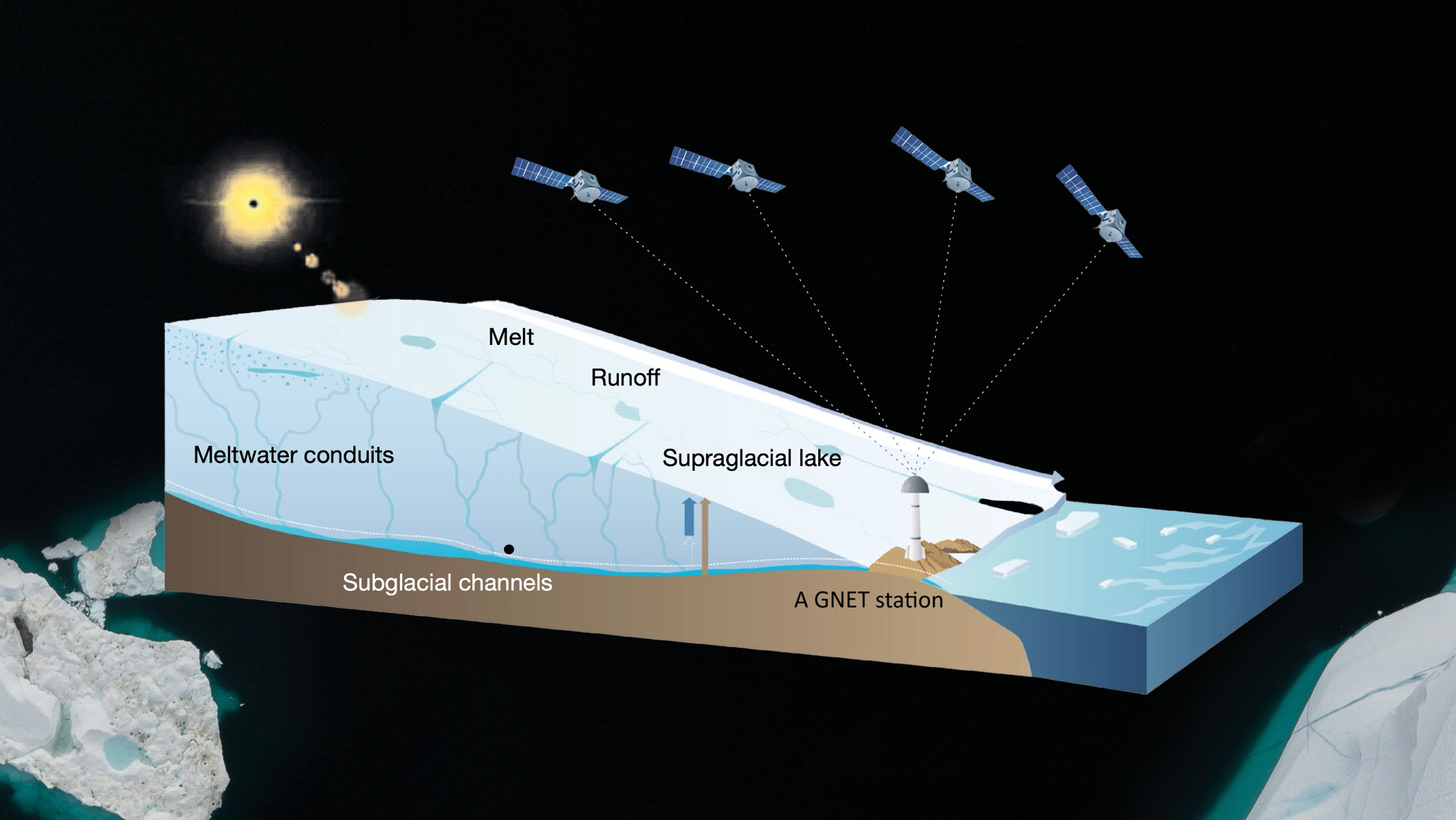

GNET 与卫星重力测量技术可以帮助研究人员深入探究溶雪格陵兰冰盖内融水分布模式。

格陵兰冰盖动力学研究新方法

常规的陆表水储量监测依靠两颗相同轨道的太空飞行器来收集数据。它们在距离地面 500 公里的极地轨道上,以 220 公里的间距飞行。但其空间分辨率低,加上过滤噪声時导致数据失真,难以满足格陵兰区域水文评估的需求。

研究团队开创性地利用格陵兰 GNSS 网絡(GNET),结合美国国家航空航天局(NASA)重力恢复与气候实验卫星的重力测量数据,深入研究区域融水储存和基岩变形及沉降问题。通过使用格陵兰周边众多全球导航卫星系统(GNSS)站点的数据,GNET为分析提供了高精度的定位信息。这一创新方法使研究人员能够有效监测基岩的垂直沉降情况,并精确测量格陵兰冰盖内的夏季水储量。

对于应对气候变化的严峻问题,国际合作至关重要,有关成果突显了这一点。研究也有助于让区域气候模型在更温暖的年份预测得更为准确,对于评估未来几十年的冰盖演变丶全球海平面上升速度,以及北极暖化等问题都具有重大意义。

~ 陈剑利教授

他们的研究结果显示,夏季有大量融水暂时储存在冰盖内,并在 7 月达到峰值后逐渐减少,而这种季节性融化会导致基岩沉降。2009 年至 2015 年间,从 22 个 GNSS 站点收集的数据显示,站点附近的基岩沉降高达5毫米,而 2010 年和 2012 年的极端融化事件分别造成了 12 毫米和 14 毫米的沉降。

研究还揭示了融水储存时间的区域差异。整个冰盖的平均储存时间约为八周,其中东北部和西部的储存时间约为九周,而南部和东南部的平均储存时间约为四周半。

指引进一步研究

随着夏季气温上升,准确预测融水储存量对于评估海平面变化将变得越来越重要。近期研究表明,当前基于区域气候预测的融水径流模型可能高估了水分滞留量,同时低估了融雪径流量——二者叠加可导致高估融水储存量达 20%。鉴于存在这一误差,在最温暖的年份,可能需要对模型进行调整。

陈剑利教授 | |

| • | 土地测量及地理资讯学系教授 |

| • | 土地及空间研究院成员

|