理大賽馬會社會創新設計院舉辦第二季「理大北都未來論壇」 從多元漁農和無處不旅遊出發 探討北都再生經濟破局之道 倡議「美麗北都社創行動框架」

2025年11月5日

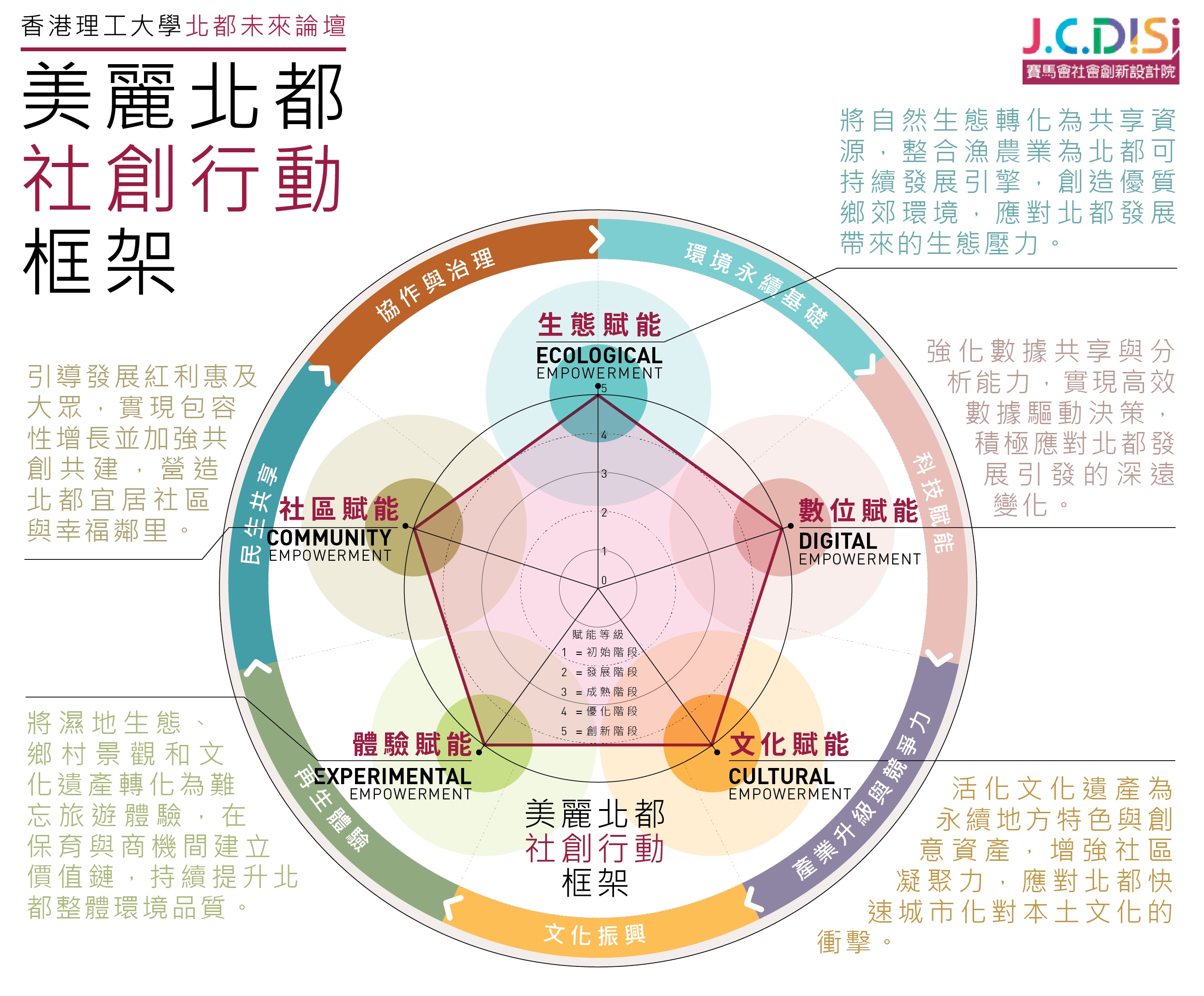

香港理工大學(理大)賽馬會社會創新設計院(J.C.DISI)正透過「理大北都未來論壇」系列倡議「美麗北都社創行動框架」五大路徑,今日舉辦以「保育創值在北都」為主題的第二季論壇,聚焦「生態賦能」與「體驗賦能」這兩個實踐路徑,匯聚政府、學界、業界及在地慈善/非牟利機構等多位專家,共同探討如何將傳統認為相互對立的保育與發展轉化為互惠共贏的新經濟模式。

構建「美麗北都」:打破發展與保育的二元對立思維

理大暫任副校長(校園及設施)及賽馬會社會創新設計院總監凌嘉勤教授致歡迎辭時明確指出,J.C.DISI作為知識與實踐的交匯點,倡議「美麗北都社創行動框架」,希望與社會各界携手一同構建「美麗北都」,以社會創新視角推動「以人為本、自然為師、和諧共榮」的北都願景,在保育基礎上創造經濟價值。

凌教授強調:「J.C.DISI以論壇作為跨界交流平台,將持續匯集各方意見,撰寫政策建議書提交相關部門,並同時積極尋求資金開展『美麗北都創善力行動』試點項目。這並非一個短期項目,而是實踐理大最新六年的《策略發展計劃》中『與社區建立長遠夥伴關係,推動創新發展及擴大影響力』的具體策略行動。」

凌教授提出「再生經濟」的意念:「這不只是可持續發展的進階版,更是徹底重構人與自然關係的經濟範式革命。北都發展是香港轉型為全球再生經濟標竿城市的歷史性契機,我們必須放棄陳舊的發展與保育對立思維,開創共享價值的新型經濟繁榮。」

專題一:生態賦能轉化漁農業為多功能產業生態系統

專題一邀得中華人民共和國香港特別行政區政府漁農自然護理署副署長黎存志先生、理大食品科學及營養學系副教授方家熙教授、世界自然基金會香港分會行政總裁黃碧茵女士,以及香港農業發展建設聯會創會會長凌偉業先生擔任講者,探討如何將北都漁農業由單一生產功能,轉型為具備生態、景觀、教育及旅遊多重價值的產業鏈生態系統。

黎存志先生闡述「漁農業可持續發展藍圖」的政策願景。「透過塱原自然生態公園及三寶樹濕地保育公園這些先導項目,政府會持續深化與各持份團體的合作夥伴關係,探索如何將保育工作及漁農業活動融入新的經濟架構。」

方家熙教授展示了理大現有海洋養殖和生態保育研究的發展方向,以及如何支持政府推動現代化水產養殖的政策目標。「理大的研究團隊正致力於探索可持續養殖技術與生態系統平衡的關係。我們的目標是發展能同時提高產量、改善水質,並支持海洋生物多樣性的養殖模式。」

黃碧茵女士闡釋,濕地生態系統的真正價值遠超傳統認知,不僅是天然的碳匯、洪水調節器、生物多樣性庫與水質淨化廠,所以應被視為一個有機整體,透過「基於自然的解決方案」(NbS),將自然資本轉化為可持續的社區發展動能。北都的發展正是實踐『保育與發展共贏』新型夥伴關係的最佳契機,讓濕地保育與地方創新相輔相成。」

凌偉業先生分享了可將目前北都被荒廢的漁塘轉化為具生態與商業價值資產的路向。「我們可以以企業帶動漁農民,構建由生產到銷售的一條龍模式,以穩定漁業的需求量,並將漁塘創造出多元價值,發展生態導賞、以特色民宿及餐廳吸引遊客。當漁塘產生商業價值後,可衍生就業機會,推動人才培訓。」

專題二:體驗經濟重新定義旅遊與自然的互動模式

專題二邀得香港特區政府環境及生態局鄉郊保育辦公室總監鄧文彬教授、理大酒店及旅遊業管理學院副院長、旅遊業數字化轉型研究中心主任及陳澤富伉儷國際旅遊教授宋海岩教授、嘉道理農場暨植物園多元整體教育部主管胡琇然女士、香港大自然保護協會「基於自然的解決方案」項目經理林韋名先生,以及香港民間古蹟保育基金主席陳智遠先生擔任講者,探討如何超越「零傷害」的可持續旅遊,積極透過旅遊體驗重建生態系統及振興文化遺產。

鄧文彬教授分享了政府在偏遠鄉郊推展鄉郊復育和生態保育的工作。他以藍綠康樂旅遊生態圈中與不同大學及其他持份者合作,例如與理大設計學院合作的谷埔項目,還有其他項目如荔枝窩和梅子林等,闡述行動成果。「我們以政府、社區和村民的三方協作模式,與不同單位展開合作項目,實現了鄉郊文化與自然和諧的共鳴。」

宋海岩教授回應《施政報告》中提出的「無處不旅遊」政策,說明如何利用科技驅動再生旅遊,為北都建構淨正未來。宋教授強調:「再生旅遊並非單純的觀光,而是利用北都的自然與文化資源創造獨特旅遊體驗。讓遊客參與生態修復及文化傳承的過程,同時為當地社區創造可持續收入。」

胡琇然女士在案例討論中分享了環境教育與科研生態為主軸的創新體驗:「當我們重視生境多樣化的需要,乃至生物多樣性的保育;便可以永續概念及環境友善方式,長遠地營運不同的旅遊或研學體驗。例如我們精心設計的再生農業、深度生態、藝術及轉化體驗活動等,均以收回營運成本為基礎,讓公眾以不同形式參與保育和研究。」

林韋名先生分享了白泥濕地修復項目的寶貴經驗,展示了如何以自然為本的解決方案,應對氣候變化、保護生物多樣性並創造經濟機會。他指出:「自然不僅是需要保護的對象,更是解決環境和社會問題的重要夥伴。」

陳智遠先生從深度文化旅遊角度分享了如何將北都豐富的藍綠資源及文化遺產轉化為獨特的體驗資源。他指:「文化不是靜態的文物,而是活的傳統。」透過「旅創鄉郊」理念,設計「鄉郊善遊」項目,把傳統村落、農田和古蹟煥發新生,為社區帶來可持續發展及經濟效益。

J.C.DISI常務副總監林美華女士在閉幕致辭中,分享「理大北都未來論壇」自七月初首季以來的七個北都創善試點行動,並預告將於明年初舉辦以「社區賦能」為主題的第三季論壇。

「理大北都未來論壇」首三季旨在以——數字、文化、生態、體驗與社區等五大賦能路徑構建「美麗北都社創行動框架」。J.C.DISI將持續利用此框架凝聚政–產–學–研–投–民 –社–文–青–科–環–媒等多方力量,推動社會創新思維轉化為具體試點方案。論壇將繼續定期圍繞如社區共建、低空經濟、北都文脈創意旅遊、青年及多元人才發展、跨代共融及兒童友善城市等議題,透過社創力量建造美麗北都。

「美麗北都社創行動框架」五大路徑

***完***

詳情查詢

阮銘澄女士

賽馬會社會創新設計院社區協作主任

- 2766 5470

- candy-mc.yuen@polyu.edu.hk

詳情查詢

廖嘉泳女士

公共事務主任

- 2766 6375

- hannah-kw.liu@polyu.edu.hk

你可能也感興趣