理大研究揭示陆地土壤湿度急剧下降 陆地水流向海洋令海平面上升

2025年5月13日

随着十年一遇农业及生态乾旱发生次数日趋频繁,突显了全球水文变化研究的迫切性。香港理工大学(理大)土地测量及地理资讯学系研究团队与国际专家合作,结合现代空间大地测量观测技术和全球水文变化数据,以创新分析方法估算过去四十年陆地水储量变化,成功揭示土壤湿度急剧下降,大量陆地水流入海洋,导致海平面上升。研究为了解陆地水储量剧减和海平面上升的背後驱动因素提供新见解,成果已於国际期刊《科学》发表。

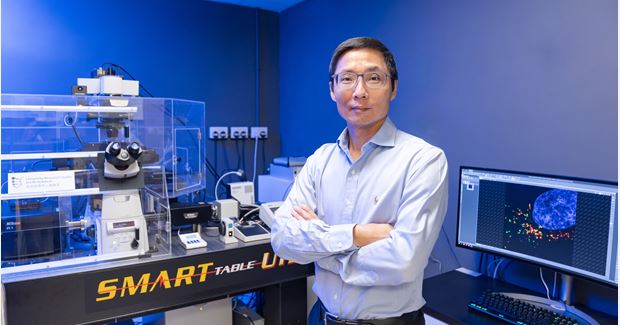

地极运动反映了地球系统内的质量分布,因此整合大气圈丶水圈与岩石圈的模型及观测结果尤为重要。然而,以往技术难以测量陆地水储量,特别是地下水和根部区域的土壤湿度。理大土地测量及地理资讯学系教授丶土地及空间研究院核心成员陈剑利教授及国际团队采用创新的方法,利用卫星测高和卫星重力,即「重力恢复及气候实验卫星」(GRACE)及其接续计划「GRACE Follow-On」现代空间大地测量观测技术,监测全球的陆地水储量变化,并结合全球平均海平面及地极运动数据,了解全球陆地水储量的流失模式。研究更引入崭新的全球土壤湿度估算方法,提升大陆与全球土壤湿度模型的估算准确度,更有效地掌握气候变化下的土壤湿度变化。

格陵兰融冰是导致全球海平面上升的主要因素,每年令海平面上升约0.8毫米。是次研究发现,2000年至2002年间,全球陆地水储量明显下降,共有16,140亿吨水流入海洋,是格陵兰融冰量的两倍,相当於使海平面上升4.5毫米;此後,陆地水储量持续缓慢减少,且未有任何恢复迹象。

此外,相比1979至1999年间的全球陆地平均土壤湿度,2003至2021年间的土壤湿度明显下降。地极在2003年至2011年间更向东经93°方向偏移58厘米,此发现进一步证明了土壤湿度持续下降,令陆地水储量减少。团队指出,全球气候暖化丶降雨模式改变及海洋温度升高导致的降水不足和蒸散量稳定,可能是引致陆地水储量骤减的关键因素。根据欧洲中期天气预报中心的ERA5-Land土壤湿度资料,非洲丶亚洲丶欧洲和南美洲的陆地水储量流失显着;亚洲和欧洲的陆地水储量在2000至2002年间急剧减少,受影响地区由东北亚及东欧扩展至东亚丶中亚及中欧等地。

随着中国东北和美国西部等地区农业灌溉规模扩大,以及全球绿化趋势持续推进,在农业密集和绿化程度高的半乾旱地区,土壤湿度可能进一步降低。团队建议将这些因素纳入考量,以改善陆面模型的评估能力,更有效了解陆地水储量的长期变化。

陈剑利教授表示:「海平面变化和地球自转,是反映地球系统质量变化的指标,精确测量有关数据将更有效监测全球水循环中的大尺度质量变化。透过整合不同现代空间大地测量观测数据,能全面地分析陆地水储量变化与海平面上升的驱动因素,并为气候及地球系统科学界探讨乾旱问题提供可靠依据,有利各地制定合适的水资源和气候变化缓解策略,应对气候变化带来的新挑战。」

***完***

详情查询

黎秀容女士

研究及创新事务处经理

- 3400 2492

- syiris.lai@polyu.edu.hk

详情查询

冯秀芳女士

公共事务经理

- 2766 5197

- sf-jess.fung@polyu.edu.hk

详情查询

萧郁鹏先生

公共事务高级经理

- 2766 5096

- edmond.siu@polyu.edu.hk

你可能也感兴趣