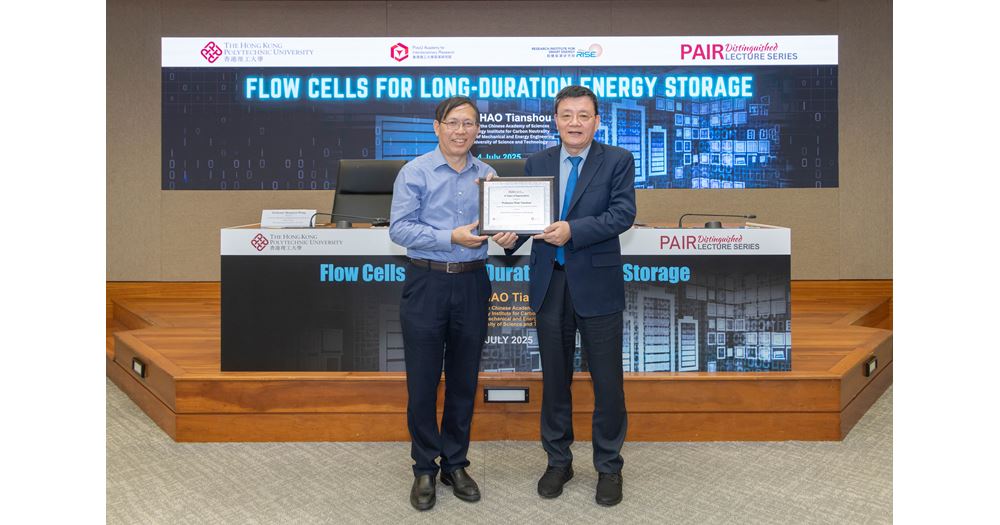

南方科技大学机械与能源工程系讲席教授、碳中和能源研究院院长赵天寿教授,于2025年7月4日在香港理工大学校园主讲第41场理大高等研究院杰出学人讲座,讲题为「流体电池实现长时储能」。是次讲座吸引了逾90名参加者亲临出席,以及来自不同国家和地区超过15,400名在线观众通过社交媒体平台观看直播。

讲座由理大潘乐陶慈善基金智慧能源研究院院长王盛卫教授致欢迎辞并介绍主讲嘉宾揭开序幕。

赵教授在开场时强调储能技术对实现碳中和目标的关键作用,尤其是中国争取于2060年前达到碳中和的承诺。他指出,未来电力系统在发电、配电及用电环节中需配置储能设备,其产业规模更达万亿英镑。赵教授提到,电网级储能系统需具备三大核心条件:安全可靠、成本效益、不受场地及资源限制。他特别指出,可再生能源的发电因受环境变化而波动,这间歇性问题可持续数十小时,因此长时储能是避免电力浪费、提升电网灵活性的关键。

赵教授提倡采用氢能、甲醇、氨能等「液体能源载体」,以及电解槽、燃料电池及液流电池等「液流电池技术」,来实现高效、长时、选址灵活度大的储能方案。他介绍了「氢储能」及「氧化还原液流电池」两类液流电池技术的优势、应用及挑战。氢储能虽然具备高能量密度、长时储存及无地域限制的优势,但其对于铂电极物料和低温高压储存及运输的条件需求,导致技术成本高昂。氧化还原液流电池的安全性高、寿命长、储能时长灵活、可分离装置设计,使其尤其适用于大规模储能,但其高成本仍是挑战。赵教授提到,目前的核心科学难题在于透过探究多尺度结构中表面反应与物质传递的相互作用,发展出用于预测和设计匹配的微观和宏观结构的理论与方法,从而实现反应与传递的协同效应,最大限度地提高电池性能。他的团队采用交叉学科方法,透过结合电化学及热流体科学,发展出热电化学理论,并据此革新电池膜与电极材料,成功研制出循环寿命超长的液流电池,其充放电次数可达15,000次以上。

最后,赵教授提出「电燃料」概念,这一种洁净、可再生、可充电的液体燃料。电燃料储能技术不受时空限制、兼具高储能效率及高功率密度、易扩展、适应性强、安全、环保、相较经济实惠,是传统燃料电池的优良替代方案。赵教授总结时指出,其研究旨在为储能技术突破奠定科学基础,通过优化性能、成本及使用寿命,推动洁净能源的普及应用。

紧接的问答环节气氛热烈,参加者与赵教授进行了更深层次的讨论。

按此重温

| 主题 | 香港理工大学高等研究院杰出学人讲座系列 |

|---|---|

| 研究部门 | 香港理工大学高等研究院 | 潘乐陶慈善基金智慧能源研究院 |

你可能也感兴趣