倪萌教授於港台電視節目探討氫能發展

2025年3月15日

著名學者祝京旭教授於PAIR傑出學人講座 為研究生講解科研生涯規劃的要訣

2025年3月12日

理大學者探討人工智能最新發展 彰顯理大人工智能教研領導地位

2025年3月11日

PAIR 科研成果系列|第三集|電催化二氧化碳還原:溫室氣體變身塑膠原料

2025年2月28日

理大研究通訊《Innovation Digest》第 2 期現已出版

2025年2月28日

PAIR 通訊 · 第 13期 · 2025年3月號現已出版

2025年2月27日

四名理大高等研究院成員任內地新成立技術創新研究院領導人員

2025年2月25日

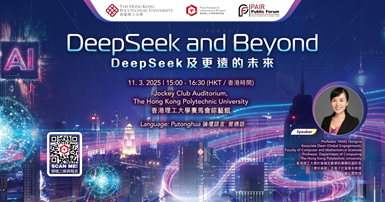

理大高等研究院研究與創新公共論壇:DeepSeek及更遠的未來

2025年2月24日

理大人工智能醫療技術亮相香港電台電視節目

2025年2月21日

美國西北大學著名生物科技專家John A. Rogers教授主講PAIR講座

2025年2月19日