智齡研究院協合辦「2025香港關節健康日」

2025年10月4日

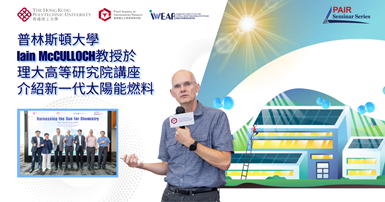

普林斯頓大學Iain McCULLOCH教授於理大高等研究院講座介紹新一代太陽能燃料

2025年10月2日

理大研究團隊開發地下管道檢測技術 準確定位水管滲漏及空洞源頭

2025年10月1日

何明光教授於電視節目談非侵入性血管造影技術

2025年10月1日

金靈教授揭示抗藥性念珠菌構成城市公共衛生風險

2025年10月1日

解鎖大腦訊號:George Malliaras 教授於理大高等研究院傑出學人講座探索電生理學前沿

2025年9月30日

香港理工大學研究團隊訪問江西

2025年9月29日

理大與河北古城香業簽署合作協議 共譜中式芳香保健新篇章

2025年9月26日

夏勇教授榮獲2025年度結構健康監測年度人物獎

2025年9月25日

理大高等研究院10位成員榮獲2024年度理大專利成就獎

2025年9月25日