光交聯納米複合仿生植骨材料

支持3D打印、注射施用 全面促進骨骼癒合

骨折是最常見的骨科傷患之一。在人的一生中,平均會經歷兩次骨折[1]。一般骨折只需要打石膏或利用支架固定損傷部位,即會自然癒合。但若骨折出現嚴重碎裂的情況,則可能需要進行植骨。一般來說,天然植骨材料生物活性較高,但支撐力不足。合成植骨材料有足夠強度,但較難塑形;而可注射的人工植骨聚合物材料則難以盛載生物活性分子。有見及此,生物醫學工程學系副教授趙昕博士率領團隊開發「光交聯納米複合仿生植骨材料」,新材料集天然和人工植骨材料的優點於一身,可謂最全面的解決方案。

傳統植骨方法

植骨療法是通過移植骨質組織填補缺損的骨體,至今已有百多年歷史,一直是治療由疾病或創傷引起的嚴重骨體缺損的黃金標準。收集自傷者本身或骨庫的骨質組織先被磨成膏狀,再以注射方式填補缺損處,作為「種子」誘導骨細胞再生。

趙博士指:「傳統植骨的優點是排斥風險相對較低,但若採用自體骨移植,傷者的供骨位置可能會有疼痛或不適的情況發生。」此外,磨成膏狀的骨質組織沒有硬度,不能為有缺損的骨體提供支撐力,故此傷者在手術後需要較長的臥床時間,復元進度也較慢。「最近的研究發現,負重運動對於骨科手術後的癒合非常重要。若人工植骨材料可以提供足夠的承托力,就能讓傷患處在手術後立即有負重能力,這對骨骼細胞再生及痊癒有莫大的幫助。」

人工植骨材料

近年來,人工植骨材料廣受醫學界關注。趙博士指,部分人工植骨材料雖具備一定硬度,能支撐有缺損的骨體,但卻不易塑造或加工至適合缺損處或手術位置的形狀。至於可注射的人工植骨聚合物材料,它們雖然容易塑形,但往往要經高溫加熱定型,或者含有有機溶劑。由於高溫和有機溶劑都會破壞生物活性分子,因此可注射人工植骨材料不能和生物活性分子融合,包括可促進骨細胞再生和新陳代謝、加快骨骼癒合的骨再生因子之類。「有見及此,我們致力研發最全面的人工植骨材料,希望能夠集合天然和人工植骨材料的所有優點,同時除去它們的缺點。」

光交聯納米複合仿生植骨材料

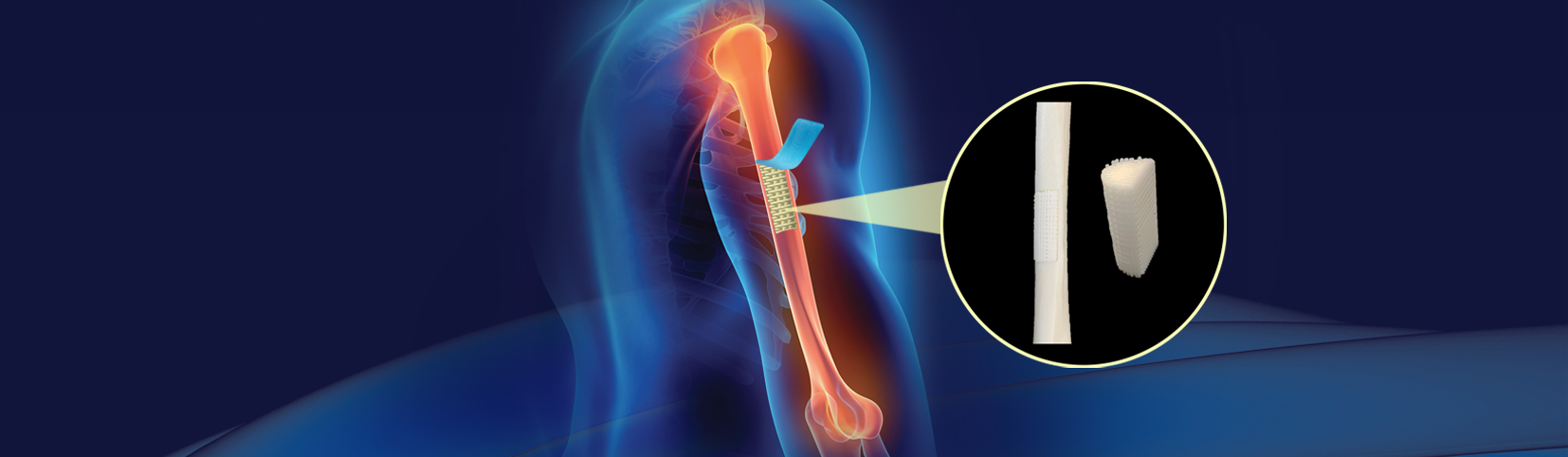

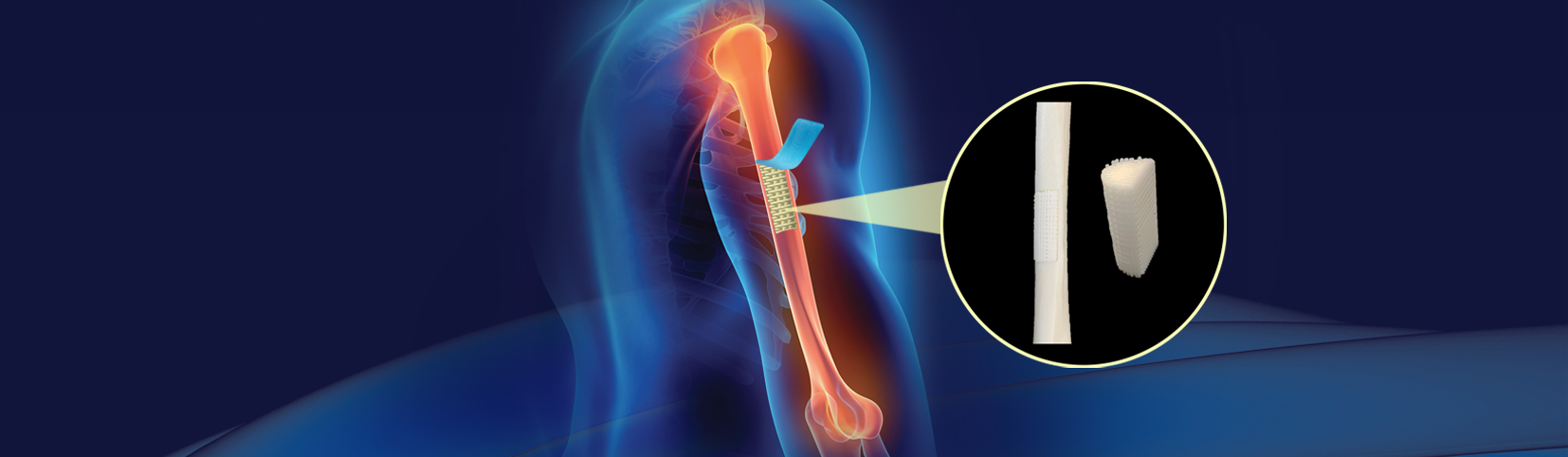

團隊開發的突破性人工植骨材料是一種以聚合物單體為基礎、模仿人體骨骼結構的膏狀物,可用3D打印的方式預先製成多孔支架,再裁成手術部位的形狀;也可在手術過程中直接注射至傷患處,填補缺損。只需把該材料暴露在攝氏36度的紫外線下140秒,便可令它凝固和達到一定強度,這樣,傷患處就可以在手術後立即負重。它還可激活細胞的訊息傳導路徑,刺激傷患處的骨細胞和血管再生,加速復元。另外,由於光交聯納米複合仿生植骨材料不需要高溫定型,亦不含有機溶劑,因此可盛載生物活性分子,以作長效釋放,更全面地促進骨骼修復。

2021年3月,光交聯納米複合仿生植骨材料於瑞士日內瓦國際發明展的2021年網上特別版中勇奪銀獎殊榮。