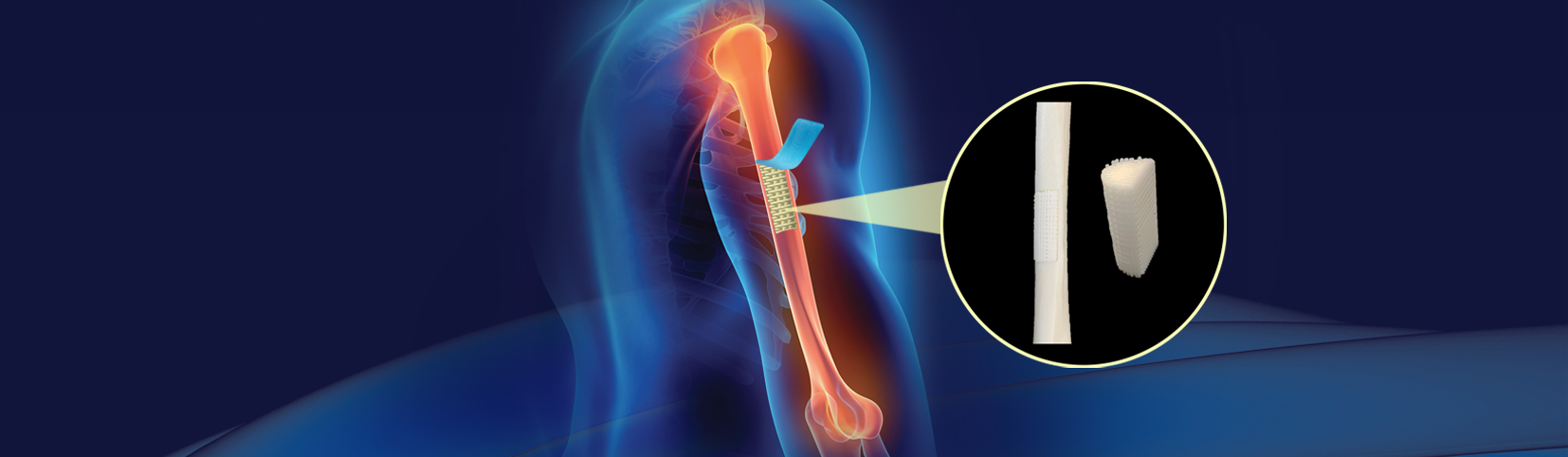

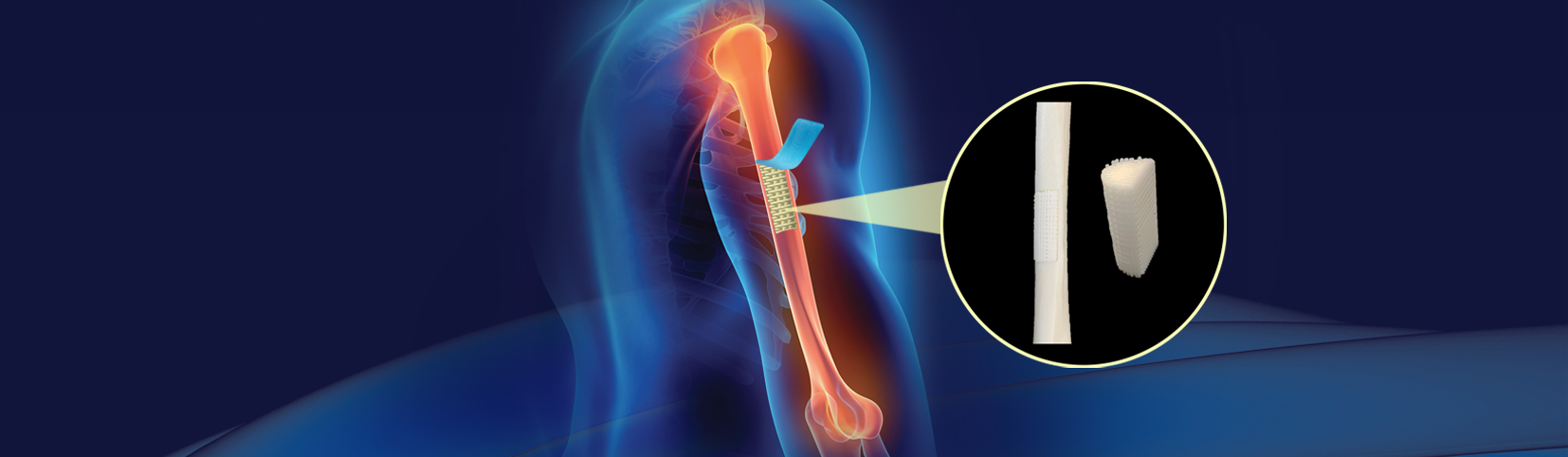

光交联纳米复合仿生植骨材料

支持3D打印、注射施用 全面促进骨骼愈合

骨折是最常见的骨科伤员之一。在人的一生中,平均会经历两次骨折[1]。一般骨折只需要打石膏或利用支架固定损伤部位,即会自然愈合。但若骨折出现严重碎裂的情况,则可能需要进行植骨。一般来说,天然植骨材料生物活性较高,但支撑力不足。合成植骨材料有足够强度,但较难塑形;而可注射的人工植骨聚合物材料则难以盛载生物活性分子。有见及此,生物医学工程学系副教授赵昕博士率领团队开发「光交联纳米复合仿生植骨材料」,新材料集天然和人工植骨材料的优点于一身,可谓最全面的解决方案。

传统植骨方法

植骨疗法是通过移植骨质组织填补缺损的骨体,至今已有百多年历史,一直是治疗由疾病或创伤引起的严重骨体缺损的黄金标准。收集自伤者本身或骨库的骨质组织先被磨成膏状,再以注射方式填补缺损处,作为「种子」诱导骨细胞再生。

赵博士指:「传统植骨的优点是排斥风险相对较低,但若采用自体骨移植,伤者的供骨位置可能会有疼痛或不适的情况发生。」此外,磨成膏状的骨质组织没有硬度,不能为有缺损的骨体提供支撑力,故此伤者在手术后需要较长的卧床时间,复元进度也较慢。「最近的研究发现,负重运动对于骨科手术后的愈合非常重要。若人工植骨材料可以提供足够的承托力,就能让伤员处在手术后立即有负重能力,这对骨骼细胞再生及痊愈有莫大的帮助。」

人工植骨材料

近年来,人工植骨材料广受医学界关注。赵博士指,部分人工植骨材料虽具备一定硬度,能支撑有缺损的骨体,但却不易塑造或加工至适合缺损处或手术位置的形状。至于可注射的人工植骨聚合物材料,它们虽然容易塑形,但往往要经高温加热定型,或者含有有机溶剂。由于高温和有机溶剂都会破坏生物活性分子,因此可注射人工植骨材料不能和生物活性分子融合,包括可促进骨细胞再生和新陈代谢、加快骨骼愈合的骨再生因子之类。「有见及此,我们致力研发最全面的人工植骨材料,希望能够集合天然和人工植骨材料的所有优点,同时除去它们的缺点。」

光交联纳米复合仿生植骨材料

团队开发的突破性人工植骨材料是一种以聚合物单体为基础、模仿人体骨骼结构的膏状物,可用3D打印的方式预先制成多孔支架,再裁成手术部位的形状;也可在手术过程中直接注射至伤员处,填补缺损。只需把该材料暴露在摄氏36度的紫外线下140秒,便可令它凝固和达到一定强度,这样,伤员处就可以在手术后立即负重。它还可激活细胞的讯息传导路径,刺激伤员处的骨细胞和血管再生,加速复元。另外,由于光交联纳米复合仿生植骨材料不需要高温定型,亦不含有机溶剂,因此可盛载生物活性分子,以作长效释放,更全面地促进骨骼修复。

2021年3月,光交联纳米复合仿生植骨材料于瑞士日内瓦国际发明展的2021年网上特别版中勇夺银奖殊荣。