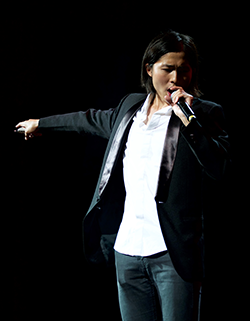

何卓彥

返回 理動人心

讓口琴雅俗共賞

"找到了自己的目標,就不要停步,直至你達成目標。"

自稱「香港仔」的世界冠軍級口琴演奏家何卓彥是理大康復治療科學系2016年的畢業生,畢業之後,雖然沒有投身康復治療的工作,卻處處體現了理大精神—懷抱理想、勇於創新,有強烈的社會責任感,時刻希望回饋香港,他認為:「我是香港仔,一直在這裏生活,真的想為香港音樂界出一分力。」

卓彥生長於一個熱愛音樂的家庭,父親何百昌醫生是知名的口琴樂手,於八十年代與英皇書院校友組成口琴樂隊「英皇口琴五重奏」,享譽樂壇。自六歲起,卓彥便跟爸爸學口琴,因為口琴的音色和類型多變,可以包涵和融合不同的音樂類型,卓彥一直為之著迷,連弟弟亦耳濡目染,父子三人一同選了半音階口琴作為分享音樂的媒體。

卓彥十歲便在亞太口琴節贏得第一個口琴獨奏國際獎項,十九歲時已總共獲得十七項國際殊榮,包括2009及2013年世界口琴賽冠軍。今年(2017年),卓彥獲邀為世界口琴節的Test Piece Solo項目作曲。

雖然卓彥的音樂旅程一帆風順,成績斐然,但他總覺得有點無耐。口琴音樂的包容力和感染性如此強大,且樂器的價錢亦相當大眾化,然而中小學卻很少鼓勵學生學習口琴;同樣是音樂比賽,同樣付出汗水,口琴卻被冷落,單是從世界口琴節和蕭邦國際鋼琴比賽所得到的關注度便可見一斑。

卓彥曾帶着一把口琴去歐洲流浪,體驗在街頭賣藝的生活,在異地遇上不少知音人,在波蘭時甚至遇見阿根廷著名樂隊3-0-3 Tango Fusion,聽過他的演奏後,立即邀請他參與巡回演出,令他非常感動。

自此他立志推廣口琴,希望讓更多人認識和欣賞這種樂器,卓彥道:「我只是不甘心吹了十三年口琴,只有班坐在演奏廳小眾知音。」他亦希望日後承傳父親在創辦香港口琴協會時的願景—致力推廣、發展及提升香港口琴表演藝術,並加強與世界各地口琴及音樂組織的聯繫,促進國際文化交流。

卓彥生長於一個熱愛音樂的家庭,父親何百昌醫生是知名的口琴樂手,於八十年代與英皇書院校友組成口琴樂隊「英皇口琴五重奏」,享譽樂壇。自六歲起,卓彥便跟爸爸學口琴,因為口琴的音色和類型多變,可以包涵和融合不同的音樂類型,卓彥一直為之著迷,連弟弟亦耳濡目染,父子三人一同選了半音階口琴作為分享音樂的媒體。

卓彥十歲便在亞太口琴節贏得第一個口琴獨奏國際獎項,十九歲時已總共獲得十七項國際殊榮,包括2009及2013年世界口琴賽冠軍。今年(2017年),卓彥獲邀為世界口琴節的Test Piece Solo項目作曲。

雖然卓彥的音樂旅程一帆風順,成績斐然,但他總覺得有點無耐。口琴音樂的包容力和感染性如此強大,且樂器的價錢亦相當大眾化,然而中小學卻很少鼓勵學生學習口琴;同樣是音樂比賽,同樣付出汗水,口琴卻被冷落,單是從世界口琴節和蕭邦國際鋼琴比賽所得到的關注度便可見一斑。

卓彥曾帶着一把口琴去歐洲流浪,體驗在街頭賣藝的生活,在異地遇上不少知音人,在波蘭時甚至遇見阿根廷著名樂隊3-0-3 Tango Fusion,聽過他的演奏後,立即邀請他參與巡回演出,令他非常感動。

自此他立志推廣口琴,希望讓更多人認識和欣賞這種樂器,卓彥道:「我只是不甘心吹了十三年口琴,只有班坐在演奏廳小眾知音。」他亦希望日後承傳父親在創辦香港口琴協會時的願景—致力推廣、發展及提升香港口琴表演藝術,並加強與世界各地口琴及音樂組織的聯繫,促進國際文化交流。

要將口琴發揚光大,不能單靠苦口婆心的勸勉,或者大聲疾呼以引人注意。卓彥充滿創意,儘管他是學習古典音樂出身,他知道雅俗共賞的重要性,因此,他除了吹奏古典音樂,亦嘗試吹奏爵士樂、民謠、搖滾、以至流行音樂,希望讓更多人接觸口琴、愛上這樂器;從與三位英皇書院的同窗組成口琴四重奏樂隊Volez,利用口琴奏出種類廣泛的音樂,例如吹出黃飛鴻式的《男兒當自強》,到與另外兩位年輕的音樂家和兩位編曲家組成「Smash」,將多首耳熟能詳的古典和流行樂曲crossover,打破觀眾對音樂的傳統印象,開拓更多不同的可能性,目的都是更容易引起聽眾的共鳴。

此外,卓彥的歐洲經歷也讓他明白街頭表演以及與行人互動,比傳統舞台演出更容易震撼人心。於是這位世界冠軍樂於放下身段,在街頭巷尾、商場的表演,他善於利用自己的造詣向大眾展示口琴的魅力,也懂得如何在幾十秒內用孖寶兄弟的遊戲曲和六合彩的配樂迅速抓住路人的注意力。

有一次,卓彥和另一位朋友在商場表演完畢的時候,用了下面這一句話作為總結。「我不期望你們會記得我的名字,但我希望你會記得今天我表演的,叫口琴。」

卓彥的音樂探索不只限於口琴。自大學畢業後,他展開了作為表演者、錄音樂手及教師等多方面的音樂事業。但這位享譽國際的口琴獨奏家,始終不忘初衷,時刻記掛自己要延續和發展口琴音樂的使命,令人由衷佩服,也令理大以這位畢業生的才情抱負為榮為傲。

|

何卓彥先生

|