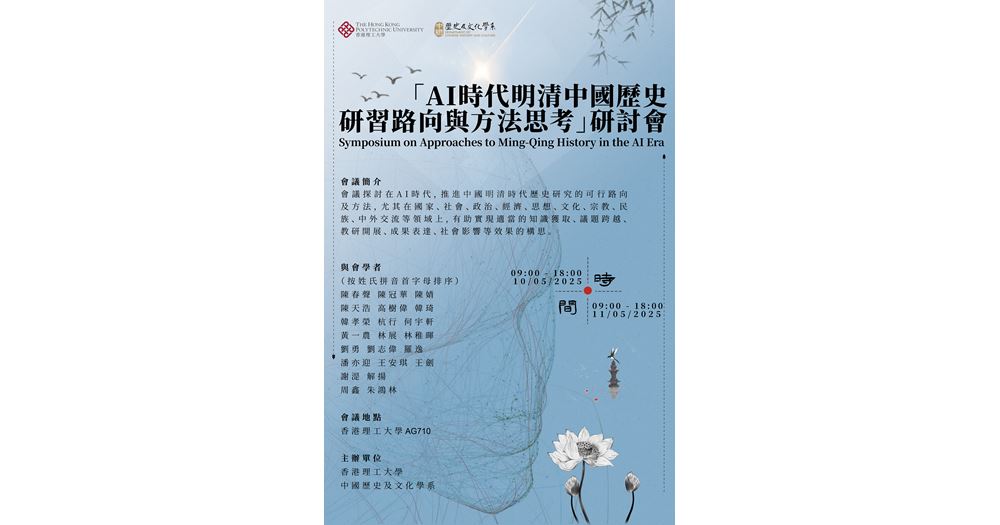

2025年5月10日至11日,由香港理工大學中國歷史及文化學系主辦「AI時代明清中國歷史研習路向與方法思考」研討會。來自中國內地、香港、台灣及海外的22餘位學者齊聚一堂,圍繞AI技術與史學創新的互動展開深度對話。

本次研討會探討在AI時代,推進明清歷史研究的可行方向和方法,有助實現適當的知識獲取、議題跨越、教研開展、成果表達、社會影響等效果的構思。會議聚焦「AI時代史學研究的啟發與問題」、「大數據時代中的考據學」、「AI 與政治、思想、宗教史」、「AI 時代的歷史地理及海洋史研究」、「AI 時代的歷史教學與課程」、「AI 時代的科技與人文研究問題」六大主題。回應人工智能技術的迅猛發展對傳統史學研究帶來的機遇與挑戰,探討AI與大數據如何重塑明清史的研究方法、教學模式及跨學科實踐。

會議開幕式由香港理工大學朱鴻林教授致辭,開啟學者對AI時代明清歷史研習的討論。首場會議提出「AI時代史學研究的啟發與問題」。中山大學陳春聲教授以傅衣凌的徽商研究為例,認為「出思想」仍是人文學科的稟賦之一,AI應成為「磨礪思想」的助手。香港理工大學韓孝榮教授評述從二十世紀中國仰視西方到中西平視時代,關於國體和國際秩序變遷的討論。南京師範大學王劍教授則剖析AI難以替代學者對歷史語境的深度解讀。蘇州大學林展博士則從技術使用者角度,揭示當前AI工具在處理專業文獻時存在的「幻覺」問題,並提出結合檢索增強生成(RAG)模型。

在「大數據時代中的考據學」主題討論中,台灣清華大學黃一農教授以明末《鐸書》序作者考釋為例,展示如何運用「e考據」突破明末文獻考釋。北京大學高樹偉博士通過《永樂大典》纂修新考,強調數字化技術對文獻分層與輯佚的作用。香港理工大學陳天浩博士考究明代張子壇,發現目前AI出錯幾率仍較大。中山大學謝湜教授展示GIS技術與AI在田野調查和多維度呈現及交互體驗的方法,以精彩的案例為學界帶來啟發。

會議首日也圍繞「AI 與政治、思想、宗教史」展開探討。中山大學劉勇教授關注明萬曆朝內閣首輔如何通過「內閣-督撫」聯合機制處理軍國大事。中國社會科學院古代史研究所解揚教授考查方學漸的思想傳播,認為大數據有助呈現人物交往關係,但如何發現其思想交往關係仍需學者發掘。中國社會科學院古代史研究所陳冠華教授分析孫奇逢和耿介對明代河南理學史敘述的歧異,探討清初政治壓力、個人學術立場與文獻條件如何影響理學史書寫和轉向。香港理工大學Bony Schachter教授從《禮記》中的禮儀出發,對「人」與「AI」提出哲學反思,提出應深思非文本智慧(如儀式實踐)的價值。

會議次日議題轉向跨學科視野與教學實踐。在「AI 時代的歷史地理及海洋史研究」主題中,廣東省社會科學院周鑫教授、香港理工大學杭行教授和香港理工大學潘亦迎教授分別探討AI在海洋史和地方史料中的應用潛力,指出AI在翻譯、分析多語言文獻中的優勢,同時提出大量史料未被數位化,學者可能更難查閱這些資料,因此在大數據環境中亦需面對困境。廣東外語外貿大學王安琪博士以「AI人文」方法嘗試探索「戴震考據與思想」,指出數位工具可能導致研究對象的技術異化,而非在歷史語境還原。

在「AI 時代的歷史教學與課程」主題分享中,中山大學劉志偉教授分享建基於AI的「中國經濟思想史」課程,強調需培養學生駕馭AI的批判思維。香港理工大學陳婧教授演示GenAI結合課程「數字人文與中國文化」的實踐成果,探討AI工具如何結合遠讀與細讀方法,精彩的案例引起在場學者熱烈討論。香港理工大學林稚暉博士展示互動地圖數據庫和AR技術還原歷史場景的兩項成果,並分享設計思路和教學觀察。香港理工大學何宇軒博士分享明清性別史的教學心得和反思。

在「AI 時代的科技與人文研究問題」主題討論中,香港理工大學韓琦教授從全球史視角探討康熙時代的科學交流與跨國互動,並提出未來可借助AI整合多語言文獻。香港理工大學朱鴻林教授通過與AI對話實驗,進而思考在AI時代,學者需要思考哪些問題和具備哪些能力,以適應、使用和駕馭現今技術。

會議的圓桌論壇以「AI有用怎樣用?除了用它用什麼?」為題,引發熱烈討論。與會學者普遍認同AI對於數據處理、翻譯和呈現甚具優勢,但無法替代人文思辨;AI應作為輔助而非技術恐慌,研究者的問題意識、學術能力與理論架構仍是人文學科的核心。

此次研討會不僅呈現了AI技術在明清史領域的前沿應用,更凸顯了人文學者在科技浪潮中反思、對話與創新的學術自覺,為未來的跨學科合作與方法論探索提供了重要啟示。

(是次研討會主辦人為韓孝榮教授和朱鴻林教授,襄助會務的學術同仁為陳婧教授和林稚暉博士,事務同仁為施安娜小姐、孔含笑博士和吳松欽先生。會議紀要經陳教授和林博士討論後由林博士執筆。)

會議議程下載請點擊 此處

| 研究部門 | 中國歷史及文化學系 |

|---|

詳情查詢

孔含笑博士

- +852 3400 8939

- vivian.kong@polyu.edu.hk